Sufismo, religiosidade e Identidade dos escravos muçulmanos no Brasil

Autor: José Cairus 10/06/2020Texto de: José Cairus

Este artigo utilizou como principal fonte documental os quatro volumes da “Devassa do levante” produzidos como resultado do processo instaurado pelas autoridades em Salvador para punir os acusados de participação na chamada Rebelião Malê em 1835. Meu objetivo consiste em analisar a pluralidade islâmica na diáspora, as redes de solidariedades dos réus e a liderança do movimento a partir de informações coletadas nos documentos judiciais. Combinando fontes primárias (processos) e fontes secundárias, minha abordagem prioriza a análise de elementos ortodoxos e heterodoxos peculiares ao Islã na África Ocidental, levando-se em consideração que os indivíduos envolvidos na revolta eram oriundos de conflitos de caráter religioso que nas primeiras décadas do Oitocentos assolavam o Sudão Central e o Iorubo Setentrional.

O núcleo duro da revolta foi constituído exclusivamente por muçulmanos, o que resultou na perpetuação do etnônimo diaspórico “malê” (imalê), que naquela altura identificava devotos do Islã na Bahia e na Iorubalândia.

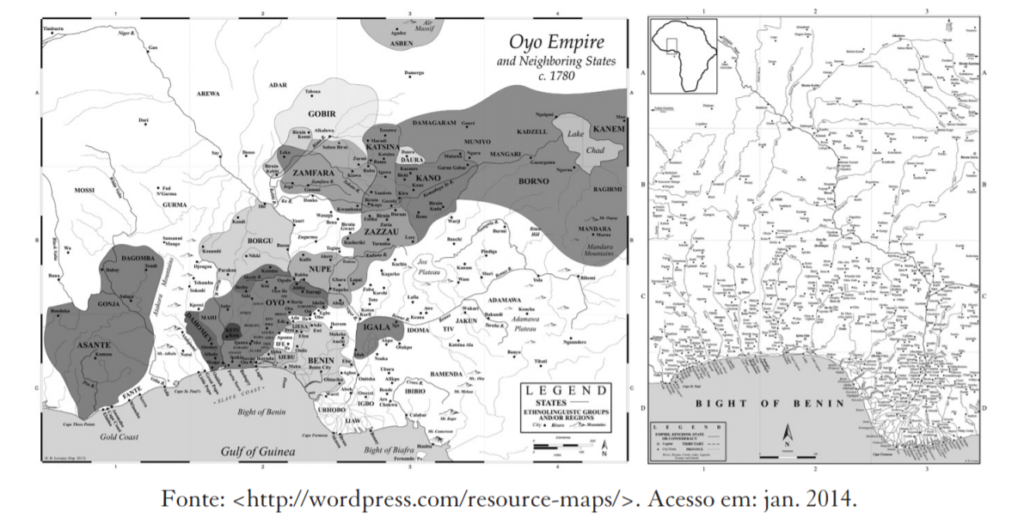

Figura 1: (no sentido horário) mapa 1: Império de Oió e estados vizinhos, circa 1780; mapa 2: Golfo de Benim e Hinterlândia.

Ainda sobre o aspecto religioso, a revolta foi planejada para iniciar-se na chegada da noite mais simbólica do calendário islâmico conhecida como Lailat al-Qadr, que em 1835 ocorria no dia 24 de janeiro do calendário gregoriano. Os conspiradores muçulmanos naquela noite estavam reunidos numa casa no centro de Salvador provavelmente compartilhando o ifhtar (desjejum ritual feito ao pôr do sol no mês de Ramadan) quando foram forçados a iniciar a luta devido à chegada de uma patrulha policial. Naquela madrugada, os malês foram às ruas paramentados com roupas, amuletos, anéis – entre outros simbolismos – idênticos aos usados pelas jamaas (grupos, bandos, milícias) islâmicos no Iorubo Setentrional.6 Esses muçulmanos chegaram pela rota do tráfico atlântico que conectava Salvador aos portos de embarque de escravos no Golfo de Benim, na África Ocidental, desde a primeira metade do Setecentos.

Nas primeiras décadas do século XIX, esta variável do tráfico foi abalada por flutuações relacionadas à sua dinâmica interna, isto é, à demanda do lado brasileiro (baiano) e à oferta do lado africano, assim como pela instabilidade política no mundo atlântico. Um dos fatores que mais contribuiu para o aumento do fluxo pelo lado africano foi o jihad fulá-hauçá, concebido e executado em 1804 pelo intelectual, político e líder religioso fulá Uthman dan Fodio em regiões que atualmente correspondem ao norte da Nigéria.9 Esse evento e seus desdobramentos resultaram numa concentração em Salvador e cercanias de indivíduos, notadamente do sexo masculino, provenientes de áreas atingidas pelos conflitos do Sudão Central e Iorubalândia. Calcula-se que, nas primeiras décadas do século XIX, entre 25% e 40% dos cativos vendidos na Costa dos Escravos eram oriundos do Sudão Central. O fluxo inicial foi constituído pelas etnias hauçá, tapa, borgu, bornu, entre outras, mas a partir da década de 1820, em virtude do deslocamento do conflito para as áreas nortistas do Iorubo, indivíduos dos grupos étnicos oió, ekiti, yagbá e okun iorubá substituem em grande parte as etnias do Sudão Central.

Em Salvador, entre 1775 e 1815, os muçulmanos do Sudão Central correspondiam a 10% de um total de 55% de escravos originários do Golfo de Benim cuja etnicidade pode ser identificada. Essa percentagem certamente se ampliou no período posterior devido à chegada de iorubás provenientes de conflitos relacionados à expansão do Islã na região de Ilorin localizada no nordeste da Iorubalândia. Os muçulmanos escravizados do Sudão Central e da região nordeste do Iorubo (ver figura 1) enviados à Bahia eram originários de três situações possíveis: das falhas inerentes ao sistema de proteção aos indivíduos ilegalmente escravizados fora dos limites estabelecidos pela shari’a; dos excessos cometidos por indivíduos em consequência dos jihads; e da escravização de elementos islamizados nas fronteiras ainda indefinidas no Iorubo Setentrional.

As tentativas de ordenamento jurídico do processo de escravização na África Ocidental islâmica remontam ao século XVII com as fatwas (opiniões legais) de autoria de Ahmad Baba. Em Timbuktu, esse intelectual estabeleceu os parâmetros legais que de acordo com a lei islâmica determinam a ilegalidade da escravização de muçulmanos e outros grupos étnicos sob proteção (dhimīs) da lei islâmica (shari’a). As peças de jurisprudência produzidas por Ahmad de Baba tornaram-se a principal referência para as políticas de escravização conduzidas por muçulmanos na África Ocidental. No início do Oitocentos, os sultões jihadistas Uthman Dan Fodio e Muhammad Bello se inspiraram nos tratados legais de Ahmad Baba para combater a escravização de muçulmanos e consequententemente impedir a venda destes a traficantes cristãos na costa.

Os relatos dramáticos de ex-cativos como Ali Eisami Gazir e Samuel Ajayi Crowther ilustram a experiência pessoal vivida por muçulmanos e não muçulmanos tragados pelo turbilhão político e social desencadeado pelos jihads. O primeiro, um muçulmano de Bornu e filho de um clérigo local, foi capturado por fulás em 1808 e vendido sucessivamente para mercadores hauçás, iorubás e portugueses. Ali Eisami viveu por quatro anos entre os iorubás e se encontrava em Ilorin no ano de 1817, quando foi deflagrada a rebelião de escravos muçulmanos liderada inicialmente pelo general iorubá não muçulmano Afonjá. Como outros tantos muçulmanos iorubás em Ilorin, sua venda para mercadores cristãos foi motivada pelo medo de perder o investimento feito ao comprá-lo, pois Afonjá prometia a liberdade aos escravos que se juntassem à revolta.

Note-se que Eisami foi capturado por muçulmanos (fulás) e vendido inicialmente para muçulmanos (hauçás) e só então vendido para não muçulmanos (iorubás e portugueses). Este certamente foi o caso de outros tantos como ele que possuíam sólidas credenciais religiosas e que mesmo assim foram ilicitamente escravizados em meio às desavenças político-teológicas e à instabilidade que se instaurou naquelas regiões.

O segundo, um iorubá (egba) chamado Ajayi, foi capturado em 1821 pelo supracitado exército muçulmano formado por escravos recrutados por Afonjá. Ainda adolescente, foi vendido por fulás e iorubás muçulmanos sucessivamente até chegar ao alcance dos traficantes portugueses na costa.16 Ambos, Eisami e Crowther, tinham como destino o Brasil, provavelmente a Bahia, porém, ao contrário de milhares capturados em situações similares, foram resgatados pelos esquadrões ingleses e repatriados para a Serra Leoa.

Ambos os casos demonstram de forma inequívoca a origem dos africanos capturados nos sertões do Golfo de Benim que desembarcaram em Salvador nas primeiras décadas do século XIX. Ali Eisami Gazir, por suas credenciais religiosas e erudição, teria certamente se tornado um líder entre seus pares na Bahia, não obstante a tragédia que se abateu sobre sua família e sua consequente escravização como resultado do conflito entre dois estados islâmicos hegemônicos no Sudão Central. A trajetória atribulada de Eisami demonstra as possíveis nuances para um muçulmano naquelas regiões em virtude da instabilidade interna causada pela expansão islâmica e externa como consequência do tráfico atlântico conduzido por cristãos.

O caso de Samuel Ajayi Crowther é menos óbvio, porém ilustra de forma emblemática as opções oferecidas a indivíduos com o mesmo perfil na dinâmica diaspórica. Ajayi certamente não teria se personificado como o pastor anglicano Samuel Crowther em Salvador. Porém, poderia, como outros iorubás, se converter ao Islã em terras baianas, redefinindo sua relação com seus algozes iorubás islâmicos. É relevante ressaltar que Eisami e Ajayi, mesmo sem nunca terem pisado em solo americano, haviam convivido com outras etnias e aprendido novas línguas. Emblematicamente, o egbá iorubá desenvolveu uma identificação muito mais fluida e diversa, que em terras americanas alguns definiriam como “criolização”, enquanto o muçulmano permaneceu mais impermeável, mesmo exposto ao mesmo processo deletério.

Ainda na década de 1820, o sultão Muhammad Bello e o diplomata britânico Hugh Clapperton assinaram um acordo abolindo o tráfico atlântico de escravos do califado de Socoto, demonstrando assim que o dirigente muçulmano opunha-se firmemente à venda de cativos muçulmanos aos cristãos e reconhecia os abusos cometidos em consequência do jihad. Do lado brasileiro, narrativas relativas aos muçulmanos africanos escravizados confirmam a origem jihadista de muitos e a diversidade étnica e ideológica. O relato do diplomata Antônio Meneses Vasconcelos de Drummond, publicado em 1826 sobre as entrevistas conduzidas por José Bonifácio de Andrade e Silva com hauçás, comprova que os jihads foram a raison d’être da diáspora muçulmana na Bahia.

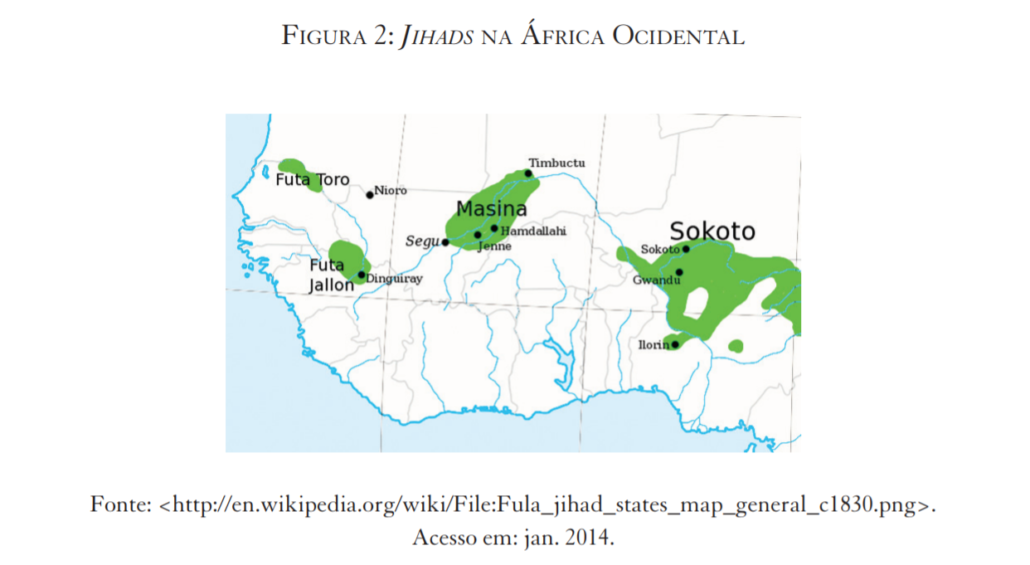

Os jihads fulás na África Ocidental foram essencialmente produtos de uma expansão étnico-religiosa manu militare que ocorreu por meio de conflitos deflagrados por razões diversas, mas ideologicamente ligados, iniciados nos séculos XVII e XVIII em Futa Jallon, Futa Toro, Futa Bondu e Massina, atingindo as regiões setentrionais da atual Nigéria no início do século XIX.

A expressão jihad pode ser encontrada em diversas passagens corânicas sob várias formas, principalmente esotéricas, que enfatizam a luta do crente contra as atribulações do cotidiano (“esforço na senda divina” ou jihād fī sabīil Allāh). Contudo, notadamente no período medinense da trajetória profética de Maomé, o conceito adquire caráter de luta armada de natureza defensiva e também aparece na forma de ações ofensivas sob as denominações qital e qatala. Ressalte-se que não existem condições específicas para a aplicação do conceito de jihad. Em outras palavras, o Corão oferece uma gama variada de opções e condições para que o jihad possa ser empreendido e, portanto, não há como se determinar situações específicas para seu emprego. Contudo, na sua versão “moderna”, o jihad torna-se sinônimo de “conflito militar” travado sob certas condições estabelecidas por intelectuais islâmicos na região conhecida como o “cinturão sudanês”, constituída por savanas ao sul do Saara que se estendem do lago Chad ao Atlântico (figura 2).

O contexto africano, dessa forma, determinou a intensidade do fluxo e moldou a configuração étnica na cidade de Salvador nas décadas que precederam a rebelião, mas não de uma forma ímpar, pois a alta percentagem de cativos africanos em Salvador na época da revolta (33,6%) apenas a colocava pari passu com outros centros urbanos americanos.29 Portanto, o fator islâmico, mais particularmente as ideologias emanadas dos jihads de Socoto e Ilorin, foram determinações que não podem ser ignoradas na excepcionalidade da rebelião baiana, o que fica patente na sequência de conspirações e revoltas ocorridas em Salvador e no Recôncavo no período entre 1807 e 1835.

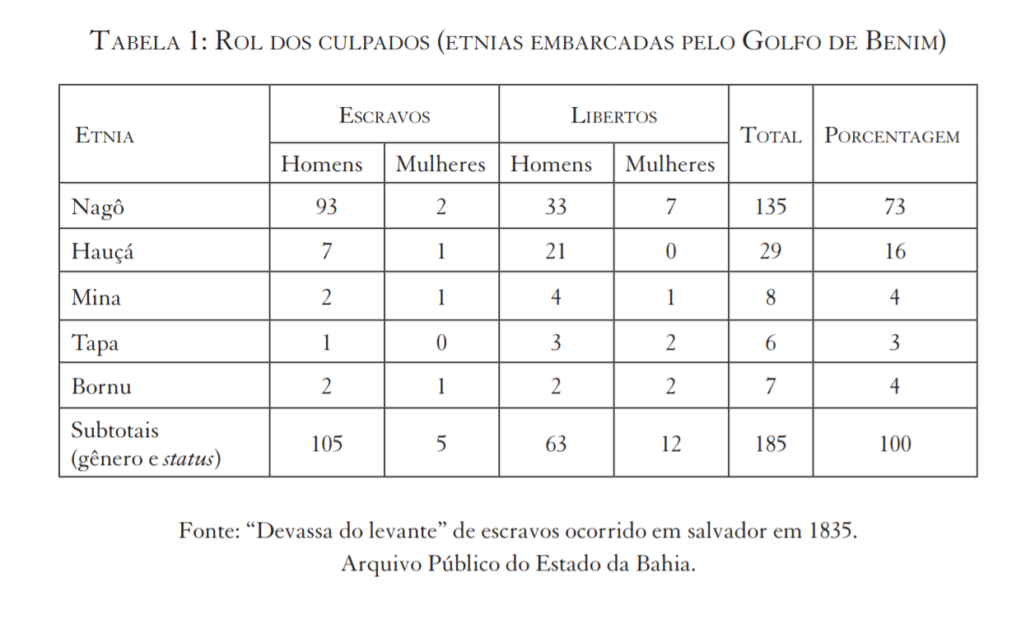

Os processos produzidos pelo processo judiciário após o fracasso da rebelião refletem o mapa étnico de Salvador nessa altura. O total de indiciados classificados tecnicamente como “réus”, de acordo com meus cálculos, foi de 230 indivíduos, número inferior aos cálculos de outros estudiosos. No entanto, analisando os percentuais, verificaram-se dados similares. Fica evidente, e não surpreende, a presença maciça de réus da hinterlândia do Golfo de Benim. Outro dado a destacar é a percentagem altíssima de nagôs no rol dos culpados, o que pode ser explicado pelo levantamento de Souza Andrade para Salvador entre 1811 e 1860, que aponta o crescimento da etnia nagô (48,7%) nesse período. No mesmo período, as percentagens relativas aos hauçás sofreram um decréscimo de 34,2%. Esses números se refletem na desproporção entre hauçás e nagôs no rol dos culpados num processo descrito alhures como “iorubaização” da população africana na Bahia que incluiu os muçulmanos iorubás. O termo “nagô”, uma versão do original africano “anagô” em língua fon, tornou-se na Bahia durante esse período um rótulo identitário (e etnonímico) que definia de modo genérico indivíduos pertencentes a diversos subgrupos iorubás. Originalmente, “anagô” identificava habitantes de uma região que se tornou campo de disputas entre os estados de Allada, Daomé e Oió e, consequentemente, uma fonte de escravos que passa a abastecer o mercado baiano a partir do século XVIII. De qualquer forma, essa categorização local incluía muçulmanos de Oió.

Baseado na tabela do rol dos culpados, elaborei outra eliminando as categorias “pardos” e “congo-angolas”, pois esses indivíduos foram arrolados como suspeitos devido ao clima de terror que se instaurou após a rebelião. A categoria “etnias deconhecidas” foi igualmente eliminada. A tabela com africanos da Iorubalândia e Sudão Central ficou assim:

Do total de 185 indivíduos no “Rol dos culpados” sabidamente embarcados pelos portos do Golfo de Benim, os originários do Sudão Central correspondem a 23% do total e os nagôs/iorubás a 73%. Entre os primeiros não estão incluídos os minas (4%),36 e a percentagem de nagôs do norte islamizados é desconhecida. As mulheres correspondem a menos de 7% dos nagôs e a 14% dos sudaneses centrais. Entre os hauçás, essa proporção cai para menos de 4% e entre os minas sobe para 25%. Esses números confirmam a preponderância numérica nagô (iorubaização, inclusive entre os muçulmanos) e as altas taxas de masculinidade entre africanos embarcados via Golfo de Benim. Note-se que a revolta foi uma ação cuja violência implícita e caráter islâmico a tornou um empreendimento majoritariamente masculino e relegou as mulheres, pelo menos na sua maioria, a atividades de cunho logístico. Isso certamente se reflete nos números baixíssimos de mulheres no “Rol dos culpados”.

Os sudaneses centrais destacam-se na categoria “livre”, sendo que entre os hauçás 72,4% são alforriados, entre os tapas, 83,3%, e entre os bornus, 57%. Os nagôs, entre eles incluída a minoria muçulmana, representam 29,6% do total de forros. Similar aos nagôs em termos de possível afiliação ao Islã, os minas libertos perfaziam 62,5% do total. No entanto, a média de indivíduos alforriados entre os sudaneses centrais corresponde a 71,4%. Isso poderia ser parcialmente explicado pela senioridade dos cativos do Sudão Central, cujo influxo diminuiu ao final da década de 1810. Entre os libertos hauçás, por exemplo, a idade média era de 47 anos e a época de chegada à Bahia, entre 1810-1815.38 Para os nagôs, foi possível organizar uma amostra de 21 indivíduos de ambos os sexos entre escravos e libertos. A idade média era de 33,7 anos e pode-se especular um padrão para a chegada no início da década de 1820, ou seja, uma expressiva quantidade de oió-iorubás escravizados em virtude do jihad na área de Ilorin após 1817.39 Portanto, a taxa mais alta de alforria entre os hauçás foi resultado de uma articulação de práticas coletivas e individuais baseadas em estratégias emancipatórias anteriores, como a prática de murgu antes da chegada de grandes contingentes nagôs.

De forma complementar, pode-se especular que os hauçás, pelo menos na Bahia, eram culturalmente mais coesos do que os nagôs, estes sabidamente divididos por barreiras subétnicas e religiosas. Outrossim, os números demonstram a fragilidade demográfica rebelde, quando comparada ao número de africanos e da população total de Salvador. Tomando-se como base os números da tabela acima, o número de revoltosos corresponderia a 0,84% da população africana de Salvador e a 0,3 % da população total.

Práticas baseadas em instituições da África Ocidental emergem dos autos, como por exemplo o relato do liberto nagô Belchior da Silva, que apontava o liberto tapa e mestre Sanim como líder de um círculo de discípulos nagôs. Além da catequese islâmica, Sanim também organizava um fundo pecuniário, dentro de uma estrutura em forma de confraria-guilda, para comprar roupas tradicionais e pagar o resgate de cativos muçulmanos.

O domínio numérico nagô ensejou teses nas quais esse grupo teria agência quase absoluta na rebelião de 1835. Ao lado disso, outra tese tomou corpo e diluiu o papel da religião em detrimento do elemento étnico fundamentado numa solidariedade pan-nagô em formação na diáspora baiana. No que se refere às fontes, nos documentos produzidos pelo processo, a maior e mais rica fonte analítica da revolta de 1835, as autoridades demonstraram desconhecer aspectos básicos da cultura dos acusados. Portanto, não é surpresa que se encontrem nos autos poucas referências à religião dos réus. As raras menções à religião foram feitas pelos rebeldes que falam em “reza malê” ou a “religião de seu país”. Não obstante, o relatório do chefe de polícia de Salvador, Francisco Gonçalves Martins, destaca o papel da religião na revolta e a define como uma empreitada conjunta nagô-hauçá.

Nos interrogatórios, os hauçás procuraram se distanciar dos nagôs, que naquela altura na Bahia eram considerados sinônimos de rebelião. Um interrogatório, entre outros, chama a atenção. O caso do liberto hauçá Domingos Borges, que revelou ter sido esfaqueado pelo seu “parceiro nagô” e vizinho após uma discussão sobre a participação numa revolta anterior. Domingos descreve o nagô em questão como “muito levantado”, e que por isso nem ele nem seus companheiros o cumprimentavam. As palavras de Domingos ensejam algumas hipóteses. Inicialmente, dão pistas da existência de uma divergência ideológica entre nagôs e hauçás já cristalizada ao longo do tempo.

Partindo-se do princípio de que ambos eram muçulmanos, os grupos nagô e hauçá aparentemente reproduziam em Salvador debates que contrapunham na África Ocidental a corrente jihadista do Islã reformista associada à ideia do jihad e a tradição “quietista”. A última encorajava a “comunidade dos crentes” (ummah) a adotar uma atitude conciliadora, que acomodasse pacificamente populações muçulmanas vivendo fora dos limites do mundo islâmico. A tradição “quietista” é geralmente asso ciada ao clérigo do Mali quinhentista Al Hajj Salim Suwari, que pregava a coexistência, não encorajava o proselitismo e admitia o jihad apenas como último recurso em caráter defensivo. Portanto, parece razoável interpretarem-se as divergências entre Domingos e seu “parente nagô” como tendo origem numa querela dogmática entre muçulmanos, reinterpretada no contexto local.

Diferenças étnicas, aliás, foram habilmente exploradas pelos hauçás, pois na sociedade escravista sabia-se que os africanos encontravam-se divididos em “nações” e falavam idiomas diferentes. O caso do liberto hauçá descrito acima ilustra as tentativas de atribuir “diferenças étnicas” com o objetivo de afastar qualquer associação com o Islã militante. Outras testemunhas, porém, afirmaram o contrário. O pardo Leonardo de Freitas no seu testemunho declara que o mestre hauçá Dandará recebia em sua casa discípulos nagôs e hauçás e que o grupo, em suas palavras, era uma “súcia principal deles”. O liberto hauçá, um rebelde veterano de outras revoltas, pode não ter participado da luta diretamente, mas, além da comprovada liderança espiritual – diga-se de passagem interétnica –, em sua casa foram vistas as armas principais do arsenal malê: os facões conhecidos como “parnaíbas”.

Esse tipo de associação interétnica entre nagôs e hauçás ecoa padrões similares aos encontrados no emirado de Ilorin no mesmo período. O emirado converteu-se numa cunha islâmica cravada no Iorubo Setentrional liderada por uma elite multiétnica composta por eruditos fulás, hauçás, tapas, dendis, kanuris e berberes arabizados. A maioria nativa constituída por iorubás foi gradualmente cooptada por intelectuais e religiosos de outros grupos étnicos, sob o guarda-chuva ideológico do Islã militante.

Na hierarquia do emirado, o iman fulá se encontrava no topo, secundado pelo iman imalê e o iman gambari (hauçá). Ilorin se dividia em bairros étnicos (Oke) habitados por fulás, hauçás, nupes (tapas), kanuris e iorubás. Por outro lado, se a maioria iorubá foi ideologicamente subordinada dentro de uma hierarquia pautada no conhecimento islâmico, o iorubá ganha status de língua franca no emirado, dando origem a uma cultura islâmica local de caráter multiétnico.50 Assim, o exemplo de Ilorin é paradigmático para se entender grupos étnicos islamizados que possuíam uma tradição de convivência, nem sempre livre de tensões, mas que demonstra claramente processos diaspóricos em curso em Ilorin antes da chegada de africanos à Bahia.

No universo africano em Salvador e no Recôncavo, os muçulmanos estabeleciam limites nas alianças do cotidiano. O pesquisador Paulo César Moraes Farias reconheceu tacitamente que havia fronteiras simbólicas demarcadas entre os nagôs muçulmanos e os outros nagôs. Porém, segundo ele, “a identidade malê e a ‘identidade nagô’ na Bahia não coincidiam, mas se imbricavam – isto é, funcionavam como idiomas alternativos de unidade, parcialmente sobrepostos um ao outro”. A explicação apenas confirma a dinâmica de qualquer comunidade islâmica multiétnica, em qualquer época: a adesão ao Islã não anula a etnicidade.

O depoimento de Carlos, escravo nagô ijebu, talvez esclareça de forma mais objetiva o “imbricamento identitário”. Ele declarou: “[…] porque os nagôs que sabem ler e sócios da insurreição nem davam a mão a apertar, nem tratavam bem aos que não o eram chamando-os por desprezo gaverá”.Carlos, que fez questão de ressaltar sua identidade étnica específica dentro da miríade nagô, confirma que havia tensão e mesmo desprezo dos nagôs muçulmanos em relação a seus patrícios étnicos. Isso fica patente no emprego do termo “gaverá” (corruptela do árabe kāfir, no plural kafirūn).

O letramento malê na Bahia se transformou em símbolo de prestígio entre os africanos ágrafos, o que, aliás, reflete um padrão existente em toda a África islâmica.56 Esse comportamento evidencia uma atitude antiladina dos muçulmanos na Bahia. Afinal, não se tratava de aprender a língua do senhor como forma emblemática de uma integração cultural bem-sucedida ao mundo do opressor. O conhecimento da língua árabe significava possuir uma “tecnologia do intelecto”, que na África islâmica havia adquirido status de idioma da burocracia, da erudição, da liturgia e, talvez mais relevante, uma ferramenta mágica.

O mesmo escravo Carlos descreve a recusa malê a apertar a mão de outros nagôs. Não existe em nenhum cânone islâmico interdição ao gesto entre indivíduos do sexo masculino. Porém, o gesto reforça a tese da existência de um núcleo radical que baseia seu comportamento em uma interpretação radical da etiqueta islâmica (adab).

Reiterando a hostilidade descrita por Carlos, a liberta Guilhermina declarou que um dos objetivos dos muçulmanos era que no “dia seguinte com outros negros desta cidade tomassem conta da terra, matando os brancos, cabras e crioulos e tão bem aqueles negros de outra banda que quisessem unir a eles, ficando os mulatos para seus lacaios, e escravos”. Seguindo a mesma linha de testemunho, a liberta Sabrina da Cruz reportou: “eles haviam de sair ajuntando os demais negros para matarem os brancos, crioulos e cabras, e ficarem os mulatos para seus escravos e lacaios”.

Os depoimentos das libertas demonstram que o desprezo dos malês em relação aos “gaverá” não se traduziu num “estado hobbesiano” que impediria a colaboração limitada com nagôs não muçulmanos. Aparentemente a animosidade gerada em anos de cativeiro tomou forma ao longo da hierarquia estabelecida pelo mundo escravista encontrado pelos malês. Isso é, no topo da pirâmide se encontravam os algozes brancos, que estariam condenados à morte de antemão, e abaixo os “inimigos” do cotidiano já cooptados pela cultura senhorial, cujo castigo seria dado por intermédio da perpetuação da escravidão. Já o desejo de matar “brancos, cabras e crioulos” é dirigido às categorias raciais tradicionalmente inimigas dos africanos na ordem escravista, sejam como senhores ou mesmo como cooptados pela minoria branca.

Os africanos ladinos tampouco escapavam da iconoclastia malê. No depoimento de Marcelina, escrava ganhadeira mundubi de uma freira, ela declarou: “[…] mesmo porque eles a aborreciam dizendo que ela ia à missa adorar pau que está no altar porque as imagens não são santos”. O depoimento mais uma vez atesta uma competição ideológica latente no seio dos africanos e confirma a existência de uma interpretação religiosa ortodoxa entre os muçulmanos em Salvador. No decorrer do seu depoimento, Marcelina fornece informações valiosas sobre a organização e hierarquia africana. A escrava utilizava a casa durante o dia como depósito de mercadorias e a dividia com o liberto nagô Belchior da Silva Cunha. A casa ainda era usada como escola corânica do mallam Sanim, escravo nupe, que falava o hauçá e ensinava aos nagôs.63 João Ezequiel, forro nagô de 26 anos, no seu depoimento, queixou-se de Cornélio, escravo igualmente nagô. De acordo com o primeiro, o modo de vida islâmico era demasiado austero e no seu entender estava próximo do sacerdócio.

O caso de Joaquim, um escravo nagô apontado por diferentes testemunhas como muçulmano, demonstra as nuances do cotidiano e a convivência entre africanos no mosaico étnico da urbe baiana. Joaquim era parte de um grupo de escravos pertencente ao mesmo proprietário, o brigadeiro Manuel Gonçalves da Cunha. Os outros escravos eram José e Antônio, também nagôs. O outro personagem era o liberto hauçá João, que vivia “de favor” na loja do ex-senhor, o brigadeiro. Aparentemente, temos três nagôs que seriam “parentes” e um liberto hauçá que teoricamente seria o principal suspeito. No seu depoimento, José, “parceiro étnico” de Joaquim, claramente isenta João e coloca seu “parceiro” numa situação difícil.65 João, por sua vez, alegou sofrer de “doenças” e por isso não trabalhava mais como carregador de cadeiras e apenas fazia esteiras. Esteve durante a insurreição “manso e pacífico” e apesar de conviver com os nagôs não entendia o idioma dos seus parceiros. Antônio, por sua vez, fez questão de enfatizar que ser nagô não significava necessariamente compartilhar os mesmos laços étnicos e culturais. Nos autos percebe-se que Joaquim era evidentemente um muçulmano devoto, pois abatia carneiros de acordo com o ritual islâmico (halal) e, segundo José, levava a comida para casa. Joaquim, no seu primeiro depoimento, negou peremptoriamente qualquer envolvimento com as práticas islâmicas e com a insurreição, mas confessou que o imóvel era alugado por ele e mais três escravos nagôs, inclusive o alufá Licutan.

O depoimento da forra Ellena ajuda a esclarecer o círculo à volta do líder Licutan. Ela foi escrava do nagô liberto Ignácio José de Santana, conhecido como “pai Inácio”. Este era proprietário do imóvel onde Joaquim abatia os carneiros, e promovia reuniões de muçulmanos de diferentes grupos étnicos. Todavia, todos estavam afiliados ao jamaa de Licutan, líder carismático e peça fundamental da comunidade islâmica.O alufá encontrava-se na cadeia em virtude de uma dívida do seu proprietário e, aparentemente, Joaquim era o iman substituto. Ellena alegou “não ser nagô”, afirmação que parece ser razoável pelo fato de Ignácio, seu senhor, ser nagô. Porém, por meio dessa constatação, é improvável que não pudesse entender a língua nagô.

Os testemunhos indicavam que o liberto nagô conhecido como “pai Inácio” não tinha envolvimento direto nos assuntos islâmicos. Ellena, liberta de nação desconhecida, mantinha, seguindo a dinâmica característica da escravatura, lealdade ao seu “patrono”, o liberto nagô Ignácio. Este, por sua vez, aparentemente não possuía maiores vínculos com seus “parceiros” nagôs do que aqueles necessários a uma convivência cotidiana.69 Conforme o depoimento de “pai Inácio”, denominação, aliás, muito apropriada, ele era o liberto africano ideal, cuidava da sua vida, educava seus filhos conforme o modelo senhorial, pois os “brancos da sua rua o conheciam muito bem”. O erro de Inácio foi se envolver, provavelmente de forma involuntária através de negócios, com seus turbulentos “parentes” muçulmanos, que possuíam planos bem menos “mansos e pacíficos”. Ignácio foi preso apenas por precaução, pois não havia nenhuma acusação ou prova contra ele. Assim, “pai Inácio” continuou a vida de liberto-modelo e certamente passou a ter mais cuidado com seus “patrícios étnicos”. Os exemplos demonstram que existiam hauçás que, apesar de pertencerem a uma etnia identificada prontamente com o Islã, não participaram do movimento. A alegação de João hauçá de não falar nagô é inverossímil, pois convivia cercado de nagôs.

Sua fragilidade física, aliada aos testemunhos dos próprios nagôs, dos quais ele fez questão de tentar parecer tão distante, salvaram-no do castigo. Por sua vez, os depoimentos colocam em xeque a tese da solidariedade étnica.

A convivência no cotidiano forçava os limites das fronteiras étnicas através de um intercâmbio constante de ideias e traços culturais. Os exemplos do liberto hauçá Dandará e do escravo tapa Sanin ilustram claramente a interação entre os africanos. Ambos eram reconhecidamente mallams, rodeados por discípulos nagôs, usavam a língua destes como língua franca e empregavam o árabe e o ajami respectivamente como idioma litúrgico e de comunicação escrita. A transferência de conhecimento reforçou ou reinventou os vínculos com os nagôs já islamizados na África e integrou os nagôs conversos na Bahia, dentro de uma estrutura interétnica e politicamente mais atuante. Em contrapartida, tendo em vista as mudancas na composição étnica em Salvador, os eruditos muçulmanos necessitaram se ajustar e, de certa forma, manter o controle ideológico num mundo inexoravelmente cada vez mais nagô.

A existência de organizações mais coesas e hierarquizadas, como no supracitado exemplo do alufá Licutan e seu lugar-tenente Joaquim, aparecem nos processos sob forma de expressões como “sócio”, “club” e “súcia”. A partir dessa premissa e de outras informações extraídas da documentação, pode-se especular que irmandades e guildas sufis (tassawwuf), lugar-comum na África Ocidental, tenham se estabelecido em Salvador. Um dos aspectos fundamentais sobre a natureza dessas confrarias místicas é a existência de uma liderança que possui atributos relacionados ao conceito islâmico de baraka.

Nos autos, esse tipo de liderança não apenas é visível, mas emerge com contornos de irmandade e mesmo guildas, até aqui apenas identificadas como grupos religiosos organizados em escolas corânicas, e mesmo os chamados “cantos de trabalho”, que seriam organizações de trabalho alicerçadas em solidariedade étnica. Essa interpretação negligencia o fato de que instituições indígenas e sociedades africanas, de forma análoga a um processo ocorrido por toda a África Ocidental, foram absorvidas e redefinidas por serem compatíveis com um novo complexo cultural e social islâmico. Levando-se em consideração “que pouco se sabe” sobre a dinâmica interna de tais organizações em Salvador, pode-se concluir que a associação destas à etnicidade pode refletir a invisibilidade de certos aspectos do microcosmo islâmico dentro de um universo majoritariamente nagô em Salvador.

Por todo o mundo islâmico e particularmente na África Ocidental, houve uma fusão entre associações corporativas e ordens sufis. Isso gerou instituições híbridas nas quais os líderes das irmandades passaram a acumular funções místicas e mundanas. Instituições corporativas, associações de crédito com funções de ajuda mútua são organizações universais de origem medieval. Portanto, o esusu iorubá, que hipoteticamente foi considerado um sinal do elemento étnico, possui congêneres entre os tapas e hauçás.

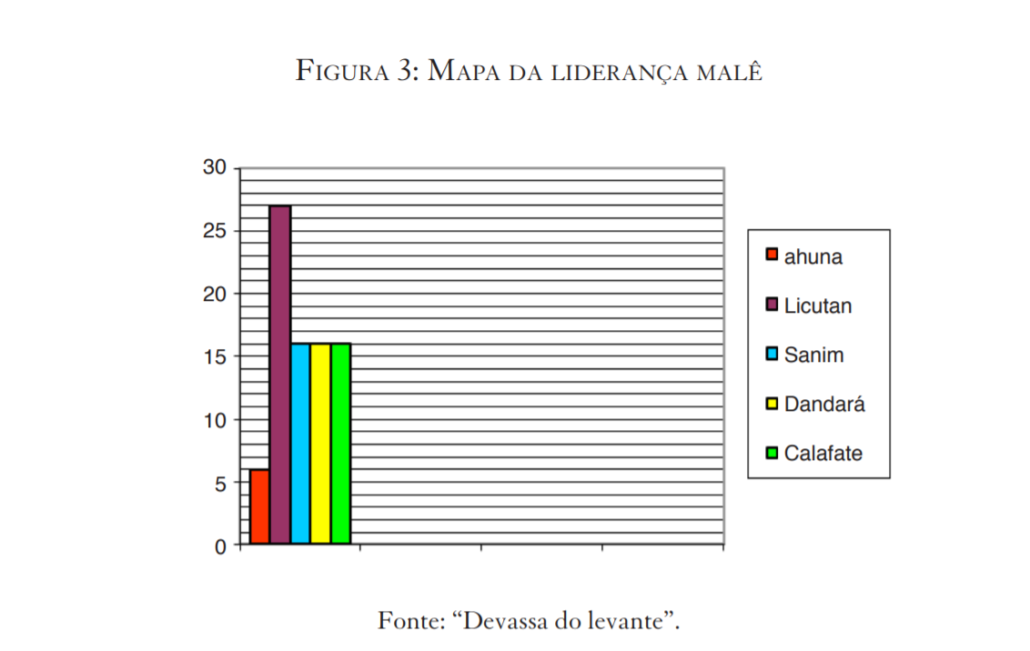

No que se refere à liderança, fiz um levantamento quantitativo e qualitativo com o objetivo de montar um mapa “carismático” dos cinco principais personagens malês, como exposto na amostragem a seguir.

Licutan, citado nos processos 26 vezes, foi sem dúvida o líder mais importante a ser preso em 1835. Devido à sua visibilidade, foi possível construir um perfil mais claro do alufá nagô. Na documentação, Licutan aparece como vítima das vicissitudes do sistema quando é penhorado e preso devido à dívida de seu senhor. Pode-se imaginá-lo na cela aconselhando paciência aos seus discípulos, que como ele sofriam os excessos de um “mau cativeiro” fora dos limites estabelecidos pela shari’a.

Durante os interrogatórios, Licutan desafiou abertamente as autoridades e inteligentemente ironizou as limitações do desavisado magistrado, ao declarar que seu nome era “Bilal”.79 Nesse gesto geralmente interpretado como uma afirmação cifrada de sua identidade islâmica, aparentemente ocultava outros simbolismos.80 Inicialmente, “Licutan”, possivelmente uma versão africana de “Luqman”, além de ser o título de sura corânica, possui um significado marcante na cosmologia islâmica. Já “Bilal” é originalmente o nome de um personagem do círculo íntimo de Maomé nos primórdios do Islã a quem é atribuída a origem da dinastia medieval do império de Mali (séc. XIII) e o patronato das zawiyas sufis dos afro-marroquinos Gnawa. Ambos tinham em comum a origem africana e um papel destacado na simbologia islâmica mística.

Licutan foi sem dúvida uma personagem forte na narrativa malê, escravizado e aprisionado, que demonstrou desprezo por uma identidade ladina a qual ele não aspirava, o que ficou claro na sua afirmação em juízo de que podia “tomar o nome que quisesse”.

O resgate do líder muçulmano da prisão foi um dos alvos preferenciais dos rebeldes na noite do Qadr. Nas correntes místicas do Islã, uma zawiya sufi não constituía um lugar especificamente; a instituição era o homem. Ao redor do sheik se organizavam estabelecimentos modestos de acordo com o caráter itinerante da liderança. Licutan possuía as características carismáticas de um líder místico, mesmo despossuído de qualquer bem e sujeito às humilhações inerentes ao sistema. Contudo, era o líder que possuía discípulos, escravos e libertos, de diferentes grupos étnicos, que vinham “todos os dias, e todas as horas se ajoelhar e beijar suas mãos”. Graças à descrição de suas marcas faciais, foi possível identificar Licutan como membro do grupo oió Abaja.

A outra personagem central na análise da liderança muçulmana, mencionada nos processos apenas seis vezes, foi o misterioso escravo nagô Ahuna, corruptela hauçá-fulá do árabe Haroun (Aarão). As escassas informações a seu respeito foram fornecidas por terceiros. No processo consta que no dia 12 de fevereiro de 1835 ele foi citado, sendo essa a única passagem em que aparentemente o alufá nagô teria sido ouvido pelas autoridades. É possível que Ahuna nunca tenha sido preso e interrogado, mas segundo o depoimento da liberta Sabina, o “maioral” Ahuna estava presente na celebração do ifhtar no sobrado da ladeira da Praça, onde se iniciou prematuramente a revolta.

Depoimentos de outras testemunhas parecem corroborar o relato de Sabina: o cirurgião-mor Custódio Fernandes Ginipapeiro, que testemunhou a “batida” que deflagrou a revolta, declarou que houve um momento de hesitação entre a ordem de abrir a porta e a saída dos rebeldes. Já o outro médico, José Vieira de Faria Aragão e Ataliba, reportou que, quando a luta começou pela porta da frente, um grupo de africanos se evadiu pelos fundos do sobrado. Portanto, pode-se especular que Ahuna estava no sobrado da ladeira da Praça e escapou ileso, protegido por sua jamaa. A luta feroz que se seguiu não foi apenas uma reação à chegada das autoridades, mas também a defesa do líder mais importante da comunidade islâmica que precisava ser preservado.

Sob a perspectiva de uma liderança carismática, o misterioso Ahuna não tem paralelo no movimento. Se a visibilidade consagrou o perfil humano de Licutan, o silêncio nas fontes e a omertà malê confirmam a aura mística do enigmático Ahuna. Segundo o liberto nagô Dadá ele era o “negro que os outros amam”.

A descrição das marcas faciais de Ahuna, que se encontra nos processos, foi fornecida no depoimento do liberto nagô Manoel do Bom Caminho. De acordo com o modelo de Johnson, as marcas, como no caso de Licutan, são do grupo oió Abaja, tradicionalmente usadas pelas famílias nobres de Oió.

Manoel Calafate, forro nagô, citado nos autos 16 vezes, foi o único líder a receber um exemplo clássico de bay’a, prática islâmica central ao ritual sufi que consiste num pacto espiritual entre o discípulo (murid) e o mestre (murshid). Portanto, indubitavelmente, “pai Manoel” era um alufá suficientemente importante para justificar tal voto. Calafate estava no ifhtar com outros líderes malês na noite da revolta e pereceu em combate provavelmente para proteger Ahuna e comandar a luta no momento crítico da revolta.

O exemplo do liberto martirizado indica a existência de uma liderança guerreira, aliás de acordo com o padrão surgido no século XIX e observado por Murray Last. Ao contrário do sufismo aristocrático tradicionalmente associado à idade avançada, nessa nova forma de liderança o poder “real” fundia força mística e juventude. Morrer como mártir em campo de batalha, opção inexistente anteriormente para os eruditos desarmados, reverteu o tabu da invulnerabilidade mágica. Preces e militarismo surgidos na esteira do envolvimento das irmandades com o Islã militante substituíram a magia e o mistério dos veneráveis homens santos e feiticeiros (boka).

O escravo tapa Sanim, citado seis vezes nos autos, era o mallam de um grupo de nagôs, escravos e libertos. Era o organizador que coletava fundos provenientes do sistema de ganho (murgu) para a compra dos trajes islâmicos destinados aos salats, datas festivas do calendário religioso, e até para a guerra. O dinheiro administrado por Sanim era igualmente destinado à compra da alforria dos muçulmanos cativos.

Sanim alegou não lidar com assuntos ligados à religião desde que chegou à “terra de branco”, mas estava ligado a Licutan numa estrutura similar a uma confraria-guilda. Foi sentenciado à morte, mas graças à intervenção de seu senhor, que era advogado, a pena foi comutada para seiscentos açoites.

O liberto hauçá Dandará pode ser considerado o mais bem-sucedido social e economicamente dos líderes muçulmanos citado nos processos. Ele era comerciante de tabaco, atividade em que Sanim também estava envolvido. O tabaco era tradicionalmente uma mercadoria-chave no comércio de escravos entre a Bahia e o Golfo de Benim.

Leonardo de Freitas, mulato e igualmente negociante de tabaco, declarou ter visto espadas, papéis escritos em árabe e anéis na loja de Dandará. Além disso, afirmou que eram organizadas reuniões nesse estabelecimento. No entanto, a revelação mais importante foi que Dandará era um veterano de outras rebeliões na Bahia e que sempre logrou escapar à punição graças a sua astúcia. Por conta dessa invulnerabilidade, era admirado e respeitado pelos jovens da jamaa nagô.

Dandará e Leonardo de Freitas conviviam num arranjo cotidiano que misturava tensões raciais entre mulatos e africanos e rivalidades comerciais no negócio do tabaco. Em sua defesa, quando perguntado se sabia o motivo das denúncias contra ele, Dandará respondeu “que talvez seja seus inimigos em razão de negócio”.

O liberto hauçá confessou ser mestre em sua terra. Não obstante a confissão e as denúncias, o nome de Dandará desapareceu nos meandros da burocracia judiciária. Aparentemente o veterano rebelde, mais uma vez, provara ser mais esperto que seus inimigos.

Calafate não foi o único líder a perecer em combate e, juntamente com outros muçulmanos da freguesia da Vitória, compunha um grupo shahid (mártir) da liderança malê. Os muçulmanos da Vitória formavam uma comunidade com padrões peculiares. Eram nagôs, escravos de comerciantes ingleses, possuíam de acordo com testemunhos uma liderança própria, trabalhavam no sistema de ganho com contornos de guilda e ostensivamente promoviam celebrações religiosas. Em outras palavras, a jamaa nagô da Vitória aparentava ser a versão transatlântica do Oke Imalê. Em novembro de 1834, no quintal do comerciante inglês Abraham, os muçulmanos dessa freguesia celebraram o Laylat al-Miraj. 107 O dia 29 de novembro de 1834 ou o 27 de Rajab de 1250 (calendário hegírico) foi um sábado e nesse dia foi celebrada a “ascensão noturna” do Profeta, celebração violentamente interrompida por um inspetor de quarteirão.

James admitiu ter construído o barracão com seu parceiro Diogo “há cinco meses pouco mais ou menos”. Apesar de não haver detalhes da época da construção, através da conversão dos calendários e baseados na declaração de James, cheguei a outra celebração islâmica: o Mawlid al-Nabi ou Odun Nabiyu iorubá, o aniversário do Profeta, celebrado pelos iorubás em 12 de Rabi al-Awwal, que corresponde a 19 de julho de 1834.

Dessa maneira é provável que a mesquita rústica da Vitória tenha sido construída não apenas para o Miraj, mas ainda que essa comunidade já estivesse articulada desde meados de 1834. O fato é que, apenas em novembro de 1834, as autoridades, ou um inspetor de quarteirão em particular, tomaram a iniciativa de reprimir abertamente os muçulmanos da Vitória. Os construtores da pequena mesquita foram obrigados a demoli-la obedecendo às ordens senhorais. Em represália ao que foi percebido como ato de fraqueza e submissão, os outros membros da comunidade muçulmana da Vitória pararam de cumprimentá-los com a tradicional saudação Assalamu Aleykum.

Sobre os citados como mestres muçulmanos na Vitória, as informações nos autos são escassas. Dos poucos relatos existentes sobre os indivíduos apontados como líderes, pode-se especular que a maioria morreu em combate. Partindo dessa premissa, os mestres muçulmanos da Vitória se assemelhariam ao modelo de sacerdote-guerreiro já constatado no perfil de Manoel Calafate e Suleiman. Em determinados contextos, o conceito de carisma denota a força da personalidade em contraste com a força das armas. Reunidas em forma de poder, elas assegurariam o sucesso.

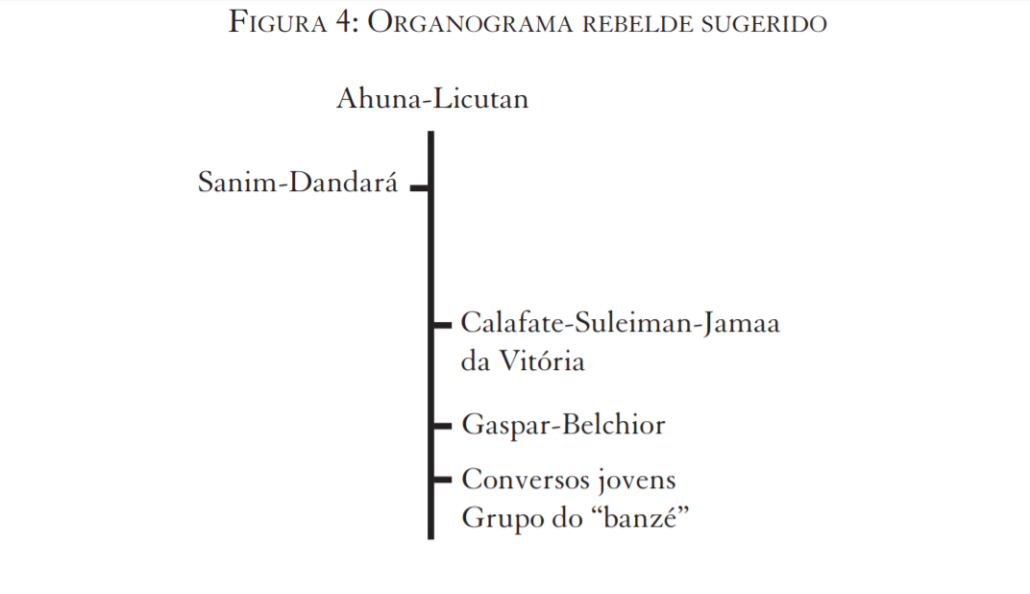

Com o propósito de ter uma visão mais clara do funcionamento da hierarquia do movimento, elaborei o organograma abaixo, baseado nas informações extraídas das fontes.

No topo, estabeleci uma liderança carismática com os oió-iorubás Ahuna e Licutan. Em seguida, uma segunda camada que denominei “liderança intelectual e administrativa”, não combatente, representada pelo tapa Sanim e o hauçá Dandará. Depois, a vertente shahīd dos nagôs Calafate, Suleiman e os capitães nagôs da Vitória. Por fim, os conversos maduros representados por Gaspar e Belchior, seguidos da ala jovem dos conversos da jamaa da Vitória, personificados pelos nagôs Carlos, Francisco e João, Ignácio e Higino. Dificilmente pode-se conceber uma aliança da liderança com noviços e o grupo de aderentes de última hora denominado por João Reis como grupo do “banzé’ e do “folguedo.” É mais plausível especular que estes foram utilizados como “massa de manobra” no intuito de se tentar equilibrar as ações até uma possível sublevação dos engenhos do Recôncavo.

Fátima Mussá, no seu estudo de caso contemporâneo sobre a comunidade islâmica em Moçambique, observou que os muçulmanos de Maputo superaram as suas diferenças ao perceberem sua fragilidade demográfica em relação a outras comunidades. A construção da identidade alicerça-se no resultado da designação feita pelo “outro”. Identidades se forjam nas demandas do cotidiano com outras culturas e crenças. Portanto, os limites identitários visam a firmar uma oposição. Essas nuances atingem de forma diversa os indivíduos de uma comunidade. Aos intelectuais, neste caso a liderança malê, coube reinterpretar a identidade, defini-la e conduzir o restante do grupo.

Os sinais de uma irmandade organizada estão expostos por toda a documentação. No entanto, foram selecionadas algumas passagens no intuito de demonstrar a existência de irmandades como principal forma de organização em 1835.

Gaspar e Belchior eram ambos nagôs e libertos; eram também malungos e foram escravos do mesmo senhor. Haviam chegado à Bahia um pouco antes da independência em 1822. Gaspar declarou ter começado a frequentar a escola corânica do mallam Sanim apenas cerca de dois meses antes da revolta e insinuou que Belchior já pertencia ao grupo. Gaspar, porém, afirmou não ser admitido “na reza por ser principiante”.118 Se Gaspar era de fato um “principiante”, isso seria mais um motivo para que ele participasse das orações rituais dentro de uma estrutura islâmica tradicional. A declaração revela a existência de uma ordem similar a uma organização mística sensivelmente mais coesa e hierarquizada que um grupo islâmico de configuração ortodoxa. Rituais e litanias sufis demandam práticas específicas nas quais o murid (membro ou aspirante) é admitido gradualmente de acordo com progresso espiritual. Isso explicaria a interdição à participação do noviço Gaspar.

Na passagem dos processos sobre a briga entre o forro João Ezaquiel e o escravo Cornélio, fica patente que os anéis de prata ou de metal branco foram utilizados como símbolo de uma irmandade. Na conquista da Nigéria Setentrional pelos jihadistas fulás, no início do Oitocentos, aqueles que pertenciam à jamaa usavam uma forma exterior de distinção denominada kende, que consistia de dois anéis grandes, um para ser usado no polegar e o outro no terceiro ou quarto dedo da mão esquerda. Dessa forma, cumprimentavam-se batendo os anéis e produzindo um som, ao que frequentemente acrescentavam: “O re kende si mi okan na ni wa” (“Ele me saudou com o kende, nós somos um”).

Na primeira metade do século XIX, diplomatas oió-iorubás viajavam para Ilorin em missões de espionagem disfarçados de clérigos muçulmanos, fazendo uso dos anéis de kende, costume indubitavelmente islâmico naquela região. No termo de corpo delito do escravo Hugubi aparece uma das muitas menções ao chamado na Bahia “rosário de pagão”, na realidade o tasbiha árabe, o tesunbaa iorubá ou tessubá malê na Bahia. A repetição dos dhikrs (litanias) é realizada com o auxílio do tasbiha e o formato pode variar de acordo com a irmandade. A tariqa Qadiriyya adota o formato de 99 contas divididas em três seções de 33; a Tijania adota o formato de 100 contas divididas em 12, 18, 20, 18 e 12. Existem outras combinações, como da tariqa Khalwatis, com 301 e até 1.000 contas, utilizada em tarefas individuais e mesmo em preces coletivas após os funerais. O “rosário” islâmico adquiriu importância através do seu uso nos rituais de iniciação, institucionais e outros cultos litúrgicos. O tasbiha pode ser o símbolo da autoridade do fundador da irmandade, impregnado de baraka pelo seu uso em vida nas litanias de recitação dos atributos divinos e passado aos seus sucessores.

No Iorubo, o tessubá combinado com numerologia pode ser usado em práticas divinatórias. Bernard Maupoil afirma ter visto técnicas similares no Daomé, combinando recitações corânicas, numerologia e adivinhação.

Segundo a descrição de Étienne Brazil, o tessubá malê correspondia ao formato da Qadiriyya, o que pode indicar a influência dessa irmandade em terras brasileiras. De acordo com o estudo da cronologia das irmandades sufis na África Ocidental, a Qadiriyya seria a única estabelecida com possibilidade de se expandir através da África Ocidental e mesmo se instalar em terras americanas no início do século XIX.

Considerações finais

O historiador cubano Manuel Barcia Paz recentemente teceu uma crítica contundente aos modelos teóricos baseados nas análises de Eugene D. Genovese e Michael Craton para o estudo da rebeldia escrava na diáspora africana na chamada “Era das Revoluções”. Ambos modelos partem do princípio de que a resistência escrava politicamente inspirada, sofisticada, violenta ou pacífica, apenas pode ocorrer no quadro de um mundo atlântico regido pelos cânones de liberdade ocidentais. Em outras palavras, qualquer manifestação ou ato de resistência fora dessa equação eurocentrista seria uma empreitada conduzida por “rebeldes primitivos”, na esteira de Eric J. Hobsbawm. Jack Goody, outro decano britânico, contemporâneo de Hobsbawm, também na década de 1960 já iniciava seu ataque ao eurocentrismo e ao orientalismo, que segundo ele são componentes de um multifacetado etnocentrismo.129 No que se refere aos africanos em geral e aos muçulmanos em particular, o antropólogo inglês criticava a interpretação eurocêntrica de Genovese e observava: “[…] o Islã constituía um aparato ideológico de resistência à dominação de cristãos brancos”; e lembrava o grito de guerra dos quilombos baianos no século XVII: “Morte aos brancos e viva a liberdade”.

Minha interpretação sobre os eventos envolvendo os malês em Salvador em 1835 se baseia nas mesmas fontes analisadas por vários estudiosos do tema desde o final do século XIX. Portanto, meu trabalho é certamente construído a partir desse conhecimento acumulado e posteriormente respaldado por estudos linguísticos desenvolvidos pelos especialistas Nikolay Drobonravin e Yacine D. Addaoun. No entanto, meu olhar difere de outros por contemplar primordialmente a origem dos indivíduos e sua cultura sob uma perspectiva simultaneamente macro (aplicada ao mundo islâmico) e micro-histórica (Sudão Central e Iorubalândia).

É patente que condições locais influenciam e modificam trajetórias individuais e coletivas, mas neste caso específico o volume, a concentração e o zeitgeist no lado africano tornam inconcebíveis mudanças drásticas em culturas transplantadas de forma tão recente. A-histórico seria não contemplar o tema sob esta perspectiva afro-islâmica, que de forma nenhuma se resume a conceitos monolíticos.

Não obstante, afastando-me do fundamentalismo interpretativo, não creio que a islamização produza efeitos deletérios sobre a cultura local em nenhuma sociedade. Em outras palavras, seria um erro conceber a prática do Islã a partir de sua “idealização” pelos malês ou por qualquer outra comunidade. O caso dos afro-muçulmanos gnawa no Marrocos, que incorporam práticas de tradições autóctones africanas e sufismo, é bom exemplo e ocupa uma posição respeitável no seio da ortodoxia islâmica.132 A relativamente recente “descoberta” da África nos estudos da diáspora africana no Brasil, que importou no seu bojo as disputas entre afrocentrismos e criolismos de alhures, nos convida à reflexão sugerida por Kristin Mann, que encoraja uma “compreensão mais completa e mais rica da história da diáspora”.